先生のKIMORI COLOSSUS HR 納車編

先生からお預かりしていたペダル GARMIN VECTOR 2 です。昨日の雷雨が来る前に Yubo のスペシャに取付けて手賀沼CRにてデータを取りました。こちらの解説は、Yubo にお願いするとして、KIMORI COLOSSUS HR に取付けて納車に向かいます。

ペダルの取り付けは至って普通。

左右のペダルボスに取り付けるパワーメーターセンサーは、クランクが前向きの時真下を向くようにとあります。グリーンのLEDが怪しげに光ってますね。

先生のガレージはこの鉄の扉の向こう。日本の御宅とは思えない門扉ですな。

ここが先生の趣味の館であります。

ROLLS-ROYCE SPORT PHANTOM 1925

左側のボディカバーが掛かった自転車は、全てイギリス製のアレックスモールトン。ユニオンジャックの隣に掛かるイタリア国旗は、先日までここに鎮座していたランボルギーニがあった名残。「年もとったし、300km/h も出さないと楽しくない車は、処分した」と先生。今は110km / h 巡航が楽しいクラシックロールスに夢中だ。

さてエンジンルームを見せてくれるとのことだが、マスコットが横を向いていますね。

なるほど、ボンネットフードを開ける時、天使の羽がぶつかるのね。なんでそんな設計なんだろう?走行中もわざと横を向け、そのシルエットを眺めるんでって。これが110km/h 巡航の楽しさなのか?

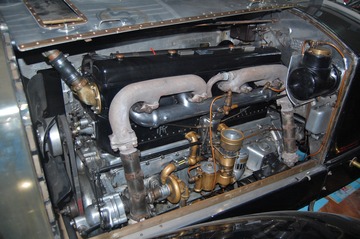

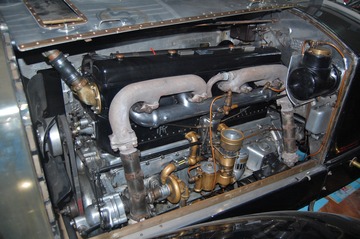

オーバーホールしたてのエンジンは綺麗ですね。

これがキャブレター。エアークリーナーは無しだ。

タペットカバーにRRの文字。

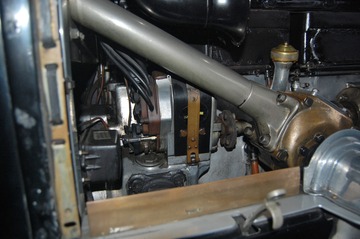

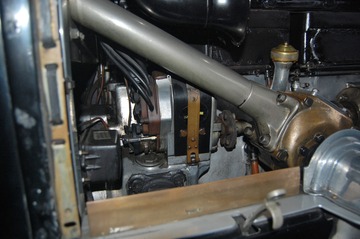

6気筒であるがスパークプラグは12本。ツインプラグ仕様でプラグコードを辿ると右側にバッテリーイグニッションのポイント式ディストリビューターが見える。

反対側を辿ってみるとマグネトーがあった。こちらは回転させることで自ら高電圧を発電し電源がなくともプラグにスパークすることが出来る。オルタネーター(発電機)が故障してバッテリーが上がっても走り続けることが出来る。斜めのパイプはステアリングギヤボックスへと繋がる。

ディストリビューターの左の筒は、ダイナモ発電機だが、中身は現代のオルタネーター(三相交流発電機)に改造してあるそうだ。

運転席内から開閉が行えるラジエーターグリルのルーバー。外気温を気にしながら開閉する。

ラジエーターの下にあるこの穴は、クランク棒を差す穴で、手動スタート時に使う。

グリースニップルは、80ヶ所以上ある。

リーフスプリングにも皮製のカバーが掛かり、ここもグリスアップ。

コクピットを見せて頂こう。

車格の割に運転席はとても狭い。

センターアクセル。ヒール&トウは、何とかできるが、最高回転が2.000rpm そこそこのビックトルクエンジンでは、シフトダウンは難しという。もっともトップギヤ(4速)で時速8km で走れるそうなので止まってからシフトダウンしても問題なかろう。

年代物のメーターが並ぶ。一番左は時計でネジを巻けば8日は動くという。

スミスのクロノメトリックスピードメーターは、当てにならないのでGAMIN を使っているんだって。

ステアリングホイールセンターに位置するのは、右レバーが電気位置(プラグのスパークタイミング)で、左がガバナー(エンジン回転に合わせる進角)、上部が燃料のリーン、リッチを制御するミクスチャーコントロール。

使い方を教えてもらった。

運転席から前方を望む。マスコットが遥か遠くに見える。先生、機会が有ったら今度乗せて下さい。勿論助手席!

グレートブリテンなガレージに納まったメイドインジャパンKIMORI COLOSUSS HR。

帰りに2台のモールトンをお預かりした。下取りじゃーないよ!

ぼくにモールトンのメンテナンス出来るかな?

先生、ロールスで来店の記事は、⇒ こちら

先生からお預かりしていたペダル GARMIN VECTOR 2 です。昨日の雷雨が来る前に Yubo のスペシャに取付けて手賀沼CRにてデータを取りました。こちらの解説は、Yubo にお願いするとして、KIMORI COLOSSUS HR に取付けて納車に向かいます。

ペダルの取り付けは至って普通。

左右のペダルボスに取り付けるパワーメーターセンサーは、クランクが前向きの時真下を向くようにとあります。グリーンのLEDが怪しげに光ってますね。

先生のガレージはこの鉄の扉の向こう。日本の御宅とは思えない門扉ですな。

ここが先生の趣味の館であります。

ROLLS-ROYCE SPORT PHANTOM 1925

左側のボディカバーが掛かった自転車は、全てイギリス製のアレックスモールトン。ユニオンジャックの隣に掛かるイタリア国旗は、先日までここに鎮座していたランボルギーニがあった名残。「年もとったし、300km/h も出さないと楽しくない車は、処分した」と先生。今は110km / h 巡航が楽しいクラシックロールスに夢中だ。

さてエンジンルームを見せてくれるとのことだが、マスコットが横を向いていますね。

なるほど、ボンネットフードを開ける時、天使の羽がぶつかるのね。なんでそんな設計なんだろう?走行中もわざと横を向け、そのシルエットを眺めるんでって。これが110km/h 巡航の楽しさなのか?

オーバーホールしたてのエンジンは綺麗ですね。

これがキャブレター。エアークリーナーは無しだ。

タペットカバーにRRの文字。

6気筒であるがスパークプラグは12本。ツインプラグ仕様でプラグコードを辿ると右側にバッテリーイグニッションのポイント式ディストリビューターが見える。

反対側を辿ってみるとマグネトーがあった。こちらは回転させることで自ら高電圧を発電し電源がなくともプラグにスパークすることが出来る。オルタネーター(発電機)が故障してバッテリーが上がっても走り続けることが出来る。斜めのパイプはステアリングギヤボックスへと繋がる。

ディストリビューターの左の筒は、ダイナモ発電機だが、中身は現代のオルタネーター(三相交流発電機)に改造してあるそうだ。

運転席内から開閉が行えるラジエーターグリルのルーバー。外気温を気にしながら開閉する。

ラジエーターの下にあるこの穴は、クランク棒を差す穴で、手動スタート時に使う。

グリースニップルは、80ヶ所以上ある。

リーフスプリングにも皮製のカバーが掛かり、ここもグリスアップ。

コクピットを見せて頂こう。

車格の割に運転席はとても狭い。

センターアクセル。ヒール&トウは、何とかできるが、最高回転が2.000rpm そこそこのビックトルクエンジンでは、シフトダウンは難しという。もっともトップギヤ(4速)で時速8km で走れるそうなので止まってからシフトダウンしても問題なかろう。

年代物のメーターが並ぶ。一番左は時計でネジを巻けば8日は動くという。

スミスのクロノメトリックスピードメーターは、当てにならないのでGAMIN を使っているんだって。

ステアリングホイールセンターに位置するのは、右レバーが電気位置(プラグのスパークタイミング)で、左がガバナー(エンジン回転に合わせる進角)、上部が燃料のリーン、リッチを制御するミクスチャーコントロール。

使い方を教えてもらった。

運転席から前方を望む。マスコットが遥か遠くに見える。先生、機会が有ったら今度乗せて下さい。勿論助手席!

グレートブリテンなガレージに納まったメイドインジャパンKIMORI COLOSUSS HR。

帰りに2台のモールトンをお預かりした。下取りじゃーないよ!

ぼくにモールトンのメンテナンス出来るかな?

先生、ロールスで来店の記事は、⇒ こちら